Institute for Research on Innovation and Services for Development

Resilience - Innovation - Sustainable Development | Transparency – Organization – Meritocracy

Call for Papers “CONTESTI”: (Re)producing everyday life. Urban commoning through care

Urban space and everyday life are permeated with asymmetrical, complex and contested relationships, which are indicative of and are intertwined with challenges of political representation, ecological and economic crises, social and cultural exclusion, as well as struggles in accessing healthcare, education and social services. Simultaneously they also channel hopes, needs and desires for collectively negotiated social orders.

According to Fraser (2022), the hierarchical division between the production as an expression of neoliberal, post-fordist and patriarchal society and the reproduction that is traditionally associated with care activities requires profound rethinking in terms of value extraction and value generation in the contemporary city. She highlights that the regime of neo-liberal capitalism extracts value from everyday life in a process of reconfiguration and commodification of social reproduction and its spatialization. To overcome this, a collaborative mindset is needed. Urban commons, in their multiple configurations, embrace projects and practices that inspire novel forms of spatial justice and inclusive society. They express the entanglements among spaces, communities, and governing models. The unceasing process of reconfiguration of the geography of people, activities and rules of self-organization, typical of the commoning process, is based on mutual recognition, shared values, openness, mutualism and care. The three items (commoning, community, space) are equally necessary to the creation of commons, moving towards enabling policies and enabling spaces.

Call for Papers

This call of CONTESTI, edited by Chiara Belingardi (LaPEI – University of Florence), Gabriella Esposito De Vita, Stefania Ragozino (Institute for Research on Innovation and Services for Development – National Research Council of Italy), Tihomir Viderman (Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg) aims to collect theoretical, methodological, and empirical contributions that deal with the concepts of urban commons and care, with the focus on (but not restricted to) the following topics:

1. Production of commons – production of values;

2. Care as a social activity and public responsibility;

3. Everyday politics of urban commons;

4. Enabling spaces, enabling policies;

5. Conflict and resistance to urban extractivism;

6. Commons and (agro)ecologies for territorial regeneration;

7. Urban Commoning by care strategies;

8. Women and queer women for urban resistance.

Contributions have to be submitted by April, 15 2024 at the following link:

https://oajournals.fupress.net/index.php/contesti/about/submissions

Contesti. Città, Territori, Progetti is the Journal of Regional and Urban Planning, studies and design of the Architecture Department of Florence University. It represents since many years a credited voice in the field of the urban and regional studies and of the related policies and practices of planning and design. Through its sections, Contesti accounts for a plurality of topics and studies, research/action, policies, planning and design experiences with the aim to render in reflexive and critical terms the multifaceted complexity of the transformative processes that affects built environment and human settlements.

Per informazioni:

Stefania Ragozino

CNR – Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo

s.ragozino@iriss.cnr.it

Vedi anche:

February 5th, 2024

Master in “Pianificazione e progettazione sostenibile delle aree portuali”: aperte le iscrizioni

Il Corso di Master universitario di II livello in “Pianificazione e progettazione sostenibile delle aree portuali” dell’Università Federico II di Napoli, progettato in collaborazione con il Cnr-Iriss, è volto alla formazione di professionisti capaci di integrare le discipline tecniche della pianificazione e della progettazione con la conoscenza delle dinamiche socio-economiche ed ecologico ambientali, degli aspetti gestionali, giuridici e normativi, delle regole organizzative di funzionamento dei porti e delle aree portuali.

Il Corso di Master universitario di II livello in “Pianificazione e progettazione sostenibile delle aree portuali” dell’Università Federico II di Napoli, progettato in collaborazione con il Cnr-Iriss, è volto alla formazione di professionisti capaci di integrare le discipline tecniche della pianificazione e della progettazione con la conoscenza delle dinamiche socio-economiche ed ecologico ambientali, degli aspetti gestionali, giuridici e normativi, delle regole organizzative di funzionamento dei porti e delle aree portuali.

In questa edizione il Master rinnova la sua offerta formativa individuando 5 moduli tematici per affrontare i temi della città-porto: 1. Città Porto Circolare; 2. Città Porto Resiliente; 3. Città Porto Innovativa; 4. Città Porto Inclusiva; 5. Città Porto Culturale.

La scadenza per partecipare al Master è il 18 gennaio 2024, alle ore 12.00.

Il bando è disponibile qui: https://www.unina.it/-/48551249-ma_arch_pianificazione_aree_portuali_23-24

Per avere maggiori informazioni scrivi a questo indirizzo: psp@masterdiarc.it

Partecipa all’OPEN DAY del Master: sabato 13 gennaio 2024, ore 10.30, on line. Avrai la possibilità di confrontarti direttamente con la coordinatrice (prof.ssa Maria Cerreta) e i tutor del Master. Partecipa al link: https://meet.google.com/qsv-jaqd-juf

Vedi anche:

- https://www.linkedin.com/events/opendayperilmasterinpianificazi7150820178790899712/

- https://www.unina.it/-/48551249-ma_arch_pianificazione_aree_portuali_23-24

- https://meet.google.com/qsv-jaqd-ju

January 13th, 2024

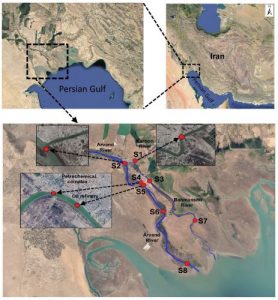

Idrocarburi policiclici aromatici nei sedimenti superficiali del bacino delle risorse d’acqua dolce di Abadan

Un recente studio del Cnr-Iriss e Cnr-Ismar e Ingv, condotto da Renato Somma in collaborazione con colleghi afferenti a diversi enti di ricerca ed università americane (ERM – Environmental Resources Management, California; Department of Civil and Environmental Engineering, Utah Water Research Laboratory, Utah State University, Utah; School for the Environment, University of Massachusetts Boston, Massachusetts) e iraniane (Faculty of Natural Resources, University of Tehran; Department of Environmental Health Engineering, Maragheh University of Medical Iran; Research Center for Environmental Contaminants (RCEC), Abadan University of Medical Iran) è stato pubblicato sulla rivista “Journal of geochemical exploration” edito dalla Elsevier. La ricerca si è concentrata sullo studio dei livelli di contaminazione, delle fonti e dei potenziali rischi per la salute umana associati a 16 idrocarburi policiclici aromatici (PAH) nei sedimenti superficiali del bacino delle risorse d’acqua dolce di Abadan, nel nord-ovest del Golfo Persico.

Le concentrazioni di ∑16PAHs (Polycyclic aromatic hydrocarbons) variano da 67,8 a 57,748 ng/g con una media di 8222 ng/g. Circa il 30% dei ∑16PAH sono stati attribuiti a sette IPA cancerogeni. I componenti predominanti degli IPA trovati nei sedimenti sono gli IPA a 3 e 4 anelli, che rappresentano circa il 63% del totale degli IPA. I rapporti diagnostici e l’analisi delle componenti principali (PCA) indicano che gli IPA, rilevati nei sedimenti, provengono da diverse fonti, tra cui le emissioni da traffico veicolare, la combustione di carbone e biomasse, perdite di petrolio e acque reflue.

“Secondo la nostra valutazione del rischio ecologico, nel fiume Arvand è possibile osservare un danno sostanziale al biota. Inoltre gli indicatori di rischio di cancerogeneità mostrano che sia gli adulti che i bambini che vivono nell’area di Abadan sono esposti a un notevole rischio di cancro a causa della presenza degli IPA nei sedimenti superficiali”, afferma Renato Somma, ricercatore Ingv e associato alla ricerca presso gli istituti Iriss e Ismar del Cnr. “Per questo mitivo, è essenziale l’intensificazione di un monitoraggio continuo dell’inquinamento da IPA e l’implementazione di misure per proteggere gli ecosistemi d’acqua dolce nei pressi del Golfo Persico”.

Per informazioni:

Renato Somma

Ingv, Cnr-Iriss, Cnr-Ismar

Corso Giuseppe Garibaldi 179

renato.somma@ingv.it

3440640873

Vedi anche:

- Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the surficial sediments of the Abadan freshwater resources – Northwest of the Persian Gulf

- “Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the surficial sediments of the Abadan freshwater resources – Northwest of the Persian Gulf”, Journal of Geochemical Exploration Available online 6 January 2024, 107390

January 10th, 2024

AVVISO N. 9/2023 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE

Il CNR – Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo ai fini della realizzazione del progetto “Il patrimonio Culturale immateriale nell’educazione terziaria” DUS.AD002.20, intende avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: Attività di ricerca scientifica rivolta allo studio di possibili modelli di engagement culturale e realizzazione di linee guida volte a orientare le iniziative culturali attive nelle comunità e valorizzanti il patrimonio culturale immateriale per offrire la fruizione e l’engagement dei giovani, nonché e ricognizione del pensiero dei giovani.

Competenze richieste: Esperienza almeno triennale in:

- metodologie innovative di ricerca, engagement e didattica sul patrimonio culturale;

- iniziative di valorizzazione della ricerca.

ovvero possesso del titolo di Dottore di Ricerca attinente all’esperienza richiesta.

Conoscenza delle lingue: inglese

Requisiti del collaboratore:

- Laurea magistrale in Pedagogia (LM 85).

December 28th, 2023

AVVISO N. 8/2023 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE

Il CNR – Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo ai fini della realizzazione del progetto “Il patrimonio Culturale immateriale nell’educazione terziaria” DUS.AD002.20, intende avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: Attività di ricerca scientifica rivolta all’analisi dei bisogni formativi dei giovani in relazione al patrimonio culturale immateriale e ricognizione sul pensiero dei giovani.

Competenze richieste: Esperienza almeno triennale in:

- analisi e valutazione quantitative e qualitative sul patrimonio culturale;

- metodologie innovative di ricerca, analisi, interviste anche con il supporto dei GIS;

- iniziative di valorizzazione della ricerca.

ovvero possesso del titolo di Dottore di Ricerca attinente all’esperienza richiesta.

Conoscenza delle lingue: inglese

Requisiti del collaboratore:

- Laurea Magistrale in Architettura (classe DM 270/04) LM-4; Laurea Magistrale in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale LM-48; ovvero Lauree Specialistiche in Architettura (classe DM 509/99).

December 28th, 2023

AVVISO N. 7/2023 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE

Il CNR – Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo ai fini della realizzazione del progetto “The 3Rs for a Sustainable Use of Natural Resources in Ulaan Bator – 3R4UB”, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Asia SWITCH (CUP B54D19000270006), intende avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: Attività di supporto all’implementazione di modelli di governance per lo sviluppo sostenibile nell’ambito del business plan e mappatura degli stakeholder applicando un approccio circolare e sostenibile alla gestione dei rifiuti (WP5).

Activity 1.2.14 bis Business Sustainable development experts middle to support the implementation of the governance model for the sustainable development of the business plan and the mapping of stakeholders, applying a circular and sustainable approach to waste management (WP5), nell’ambito del progetto “The 3Rs for a Sustainable Use of Natural Resources in Ulaan Bator – 3R4UB”,finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Asia SWITCH (CUP B54D19000270006).

Competenze richieste:

- Laurea Magistrale in Architettura

- Esperienza pregressa di “mapping and environmental assessment within decision making processes and co-design of sustainable and circular practices”

- Conoscenza di pacchetti GIS, Grafica e Valutazione ambientale strategica

- Conoscenza della lingua inglese

Requisiti del collaboratore:

- Esperto di mappature georeferenziate, civic engagement

December 21st, 2023

AVVISO N. 6/2023 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE

Il CNR – Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo ai fini della realizzazione del progetto “The 3Rs for a Sustainable Use of Natural Resources in Ulaan Bator – 3R4UB”, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Asia SWITCH (CUP B54D19000270006), intende avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: Attività di supporto all’implementazione di modelli di governance per lo sviluppo sostenibile nell’ambito di un business plan per la gestione dei rifiuti e per la comunicazione tecnico scientifica (WP5).

Activity 1.2.8 bis Educational Designer Expert to support the implementation of the governance model for the sustainable development of the business plan of waste management and to deliver scientific and technical communication (WP5).

Competenze richieste:

- Laurea (magistrale) in Architettura (o lauree equipollenti)

- Esperienza pregressa di “civic engagement and communication within decision making processes and co-design of sustainable and circular practices”

- Conoscenza di pacchetti GIS, Grafica e di comunicazione e disseminazione

- Conoscenza della lingua inglese

Requisiti del collaboratore:

- Esperto di mappature georeferenziate, civic engagement e processi partecipati nell’ambito di policy design per la sostenibilità

December 21st, 2023

You must be logged in to post a comment.