Institute for Research on Innovation and Services for Development

Resilience - Innovation - Sustainable Development | Transparency – Organization – Meritocracy

Home » Page 46

Verso il riconoscimento della Castagna di Roccamonfina IGP

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2021, la domanda di registrazione dell’Indicazione Geografica Protetta “Castagna di Roccamonfina”. La pubblicazione è stata disposta dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, a seguito del completamento dell’istruttoria su base nazionale del riconoscimento. Con le nuove disposizioni governative anticovid, che limitano le assemblee e quindi anche le riunioni di pubblico accertamento previste dalla procedura per il riconoscimento delle denominazioni geografiche protette, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha anche il compito di raccogliere eventuali osservazioni e opposizioni, su base nazionale, della proposta di riconoscimento. La denominazione di cui si chiede la registrazione è riferita alle castagne, fresche ed essiccate, appartenenti alle principali cultivar coltivate nel territorio indicato nel disciplinare di produzione, costituito da otto Comuni dell’area del Parco di Roccamonfina e del Monte S. Croce in provincia di Caserta. Le cultivar sono: Tempestiva (o Primitiva), Napoletana (o Riccia), Paccuta, Lucente (o Lucida) e Mercogliana (o Marrone).

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2021, la domanda di registrazione dell’Indicazione Geografica Protetta “Castagna di Roccamonfina”. La pubblicazione è stata disposta dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, a seguito del completamento dell’istruttoria su base nazionale del riconoscimento. Con le nuove disposizioni governative anticovid, che limitano le assemblee e quindi anche le riunioni di pubblico accertamento previste dalla procedura per il riconoscimento delle denominazioni geografiche protette, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha anche il compito di raccogliere eventuali osservazioni e opposizioni, su base nazionale, della proposta di riconoscimento. La denominazione di cui si chiede la registrazione è riferita alle castagne, fresche ed essiccate, appartenenti alle principali cultivar coltivate nel territorio indicato nel disciplinare di produzione, costituito da otto Comuni dell’area del Parco di Roccamonfina e del Monte S. Croce in provincia di Caserta. Le cultivar sono: Tempestiva (o Primitiva), Napoletana (o Riccia), Paccuta, Lucente (o Lucida) e Mercogliana (o Marrone).

La castanicoltura dell’area IGP è stimata in circa 3.700 ettari, quasi tutti destinati alla produzione dei frutti, pari a circa il 25% della SAU totale (con punte anche del 60% in alcune aree), rappresentando, nella maggior parte del territorio, la principale coltivazione. La produzione media annua, fino al 2010 (in epoca pre-cinipide) era di circa 8.500 tonnellate, mentre negli ultimi anni, in piena emergenza fitosanitaria, gli esperti hanno stimato una produzione non superiore alle 2000 tonnellate per anno. Nel 2020 vi è stata una ripresa produttiva stimata nell’ordine del 40% del potenziale produttivo medio. Trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione, il fascicolo sarà inoltrato alla Commissione europea per il completamento della procedura di riconoscimento.

La Castagna di Montella, il Marrone/Castagna di Serino, il Marrone di Roccadaspide, già IGP dell’UE, ne attendono l’arrivo.

February 20th, 2021

Quanto è smart lo smart working?

Il lavoro agile, più noto come smart working è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e da un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa (art. 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81).

Il lavoro agile, più noto come smart working è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e da un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa (art. 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81).

Una modalità, caratterizzata dalla flessibilità operativa e dalla facoltà di accedervi (divenuta obbligo in taluni recenti casi), che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività. Non può essere identificato con il telelavoro, connotato invece da una maggiore rigidità spaziale (una postazione fissa in luogo diverso da quello del datore di lavoro) e temporale (gli orari coincidono con quelli del personale impiegato in mansioni analoghe). Il presupposto del lavoro agile è dunque generalmente costituito da una dotazione tecnologica che consenta l’accesso a sistemi digitali interconnessi. È una pratica, limitata però a determinate tipologie di attività, che riscontra un discreto successo, evidenziando che si può fare lo stesso (o forse meglio) con una completa autodeterminazione dell’impegno lavorativo in vista di un obiettivo che deve però essere chiaramente identificato. La libertà nella gestione del tempo può diventare però ben presto una chimera nei casi in cui la disponibilità all’interazione con altri colleghi si estenda al di là del tradizionale orario, proprio in forza dell’assenza di vincoli pertinenti.

Il dato interessante al riguardo è che, in un’era già definita post-digitale in un report di Accenture del 2019 e in una società che è diventata, a nostra insaputa, 5.0 (almeno nelle teorizzazioni del governo giapponese nel 2015, pubblicizzate in occasione del CeBIT 2017 di Hannover) a misura della prossima Industria 5.0, la connessione virtuale occuperà uno spazio crescente nelle nostre abitudini di vita (con o senza pandemie). Dei pericoli che si annidano in questo esito difficilmente reversibile è ben consapevole, da tempo, la psicologia che parla a tal proposito di tecnostress, secondo la formulazione di Craig Brod: «a modern disease of adaptation caused by an inability to cope with the new computer technologies in a healthy manner. It manifests itself in two distinct but related ways: in the struggle to accept computer technology, and in the more specialized form of over-identification with computer technology» (Technostress: the human cost of computer revolution (1984, Addison Wesley). Le più recenti elaborazioni delle scienze psicologiche hanno ampliato la definizione di questa latente e generalizzata sindrome da sovraesposizione digitale, acutizzata dall’avvento dei social networks, formidabili strumenti di condivisione e comunicazione e, proprio per questa ragione, di radicate dipendenze. Si è dunque codificata, già nel 2011, una forma di ansia sociale caratterizzata dal desiderio, compulsivo, di rimanere continuamente in contatto con le attività che fanno le altre persone, e dalla paura di essere esclusi da eventi, esperienze, o contesti sociali gratificanti; è una dipendenza da dispositivi di connessione, denominata FOMO (Fear Of Missing Out), che, sebbene sia diffusa in diverse forme presso la cd. Generazione Z (i nati dal 1996) o la Generazione Alfa (i nati dal 2010), rischia di attecchire anche presso un pubblico più ampio.

Da ultimo, il 21 gennaio 2021, il Parlamento europeo ha manifestato attenzione al problema, adottando una risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto alla disconnessione. Sulla scorta di una serie di report e best practices aventi ad oggetto proprio la ‘connessione digitale’ di natura professionale (e non ricreativa, ludica o socializzante), originati dalla proposta di legge avanzata dalla Commissione per l’occupazione e gli affari sociali (rapporteur: Alex Agius Saliba), sono emerse considerazioni fondamentali sul rapporto tra lavoro e uso delle tecnologie digitali. Viene osservato ad esempio, a fronte degli indubbi e constatabili benefici economici del ricorso a modalità di lavoro a distanza, che “un utilizzo sempre maggiore degli strumenti digitali a scopi lavorativi ha comportato la nascita di una cultura del ‘sempre connesso’, ‘sempre online’ o ‘costantemente di guardia’ che può andare a scapito dei diritti fondamentali dei lavoratori e di condizioni di lavoro eque, tra cui una retribuzione equa, la limitazione dell’orario di lavoro e l’equilibrio tra attività lavorativa e vita privata, la salute fisica e mentale, la sicurezza sul lavoro e il benessere” (considerando C); si sottolinea infatti, da un lato, che un uso prolungato o intenso può determinare una riduzione della concentrazione e un sovraccarico cognitivo ed emotivo e aggravare “fenomeni quali l’isolamento, la dipendenza dalle tecnologie, la privazione del sonno, l’esaurimento emotivo, l’ansia e il burnout” e, dall’altro, che il diritto alla disconnessione è un diritto fondamentale che costituisce una parte inseparabile dei nuovi modelli di lavoro della nuova era digitale (considerando da D a H). Tuttavia, quest’ultimo diritto non trova un’uniforme disciplina normativa negli Stati membri (in Francia ha trovato ingresso nell’articolo L. 2242-8 del Code du travail tramite una riforma del 2016; in Italia c’è un disegno di legge ), né esiste uno strumento unionale di armonizzazione. Il Parlamento rivolge quindi alla Commissione europea l’invito a presentare un quadro legislativo al fine di stabilire requisiti minimi sul lavoro a distanza in tutta l’Unione che si ispiri all’idea di accordare ai lavoratori la «sovranità sul tempo» nel rispetto di una pratica di autogestione, nonché all’esigenza della prevedibilità dell’orario di lavoro e della prevenzione di un uso disumanizzato o pervasivo degli strumenti digitali all’interno di una prospettiva strategica orientata da un lato al miglioramento delle competenze informatiche, tramite idonei percorsi formativi, e dall’altro alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, attraverso l’adozione di nuove misure e azioni psicosociali. Nonostante l’emergere e l’affermarsi della descritta modalità di lavoro, sembra che la trasposizione della direttiva europea negli ordinamenti nazionali non costituisca una priorità: all’articolo 11 della proposta è prevista l’adozione della normativa di attuazione da parte degli Stati membri entro due anni (e la sua applicazione non prima di tre anni) dall’entrata in vigore della direttiva.

In attesa del bilanciamento degli interessi che sarà operato a livello legislativo possiamo cominciare a rendere il nostro working se non smart quanto meno sustainable.

February 20th, 2021

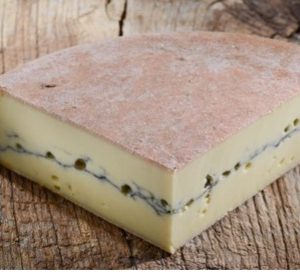

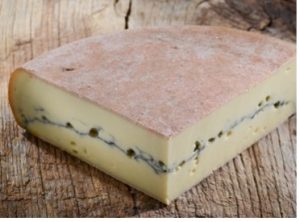

I caci degli altri

Le denominazioni di origine protette (DOP) costituiscono un particolare regime di tutela dei nomi di prodotti (per ora) agroalimentari affine alla protezione dei marchi d’impresa ma strutturalmente e funzionalmente distinto da quest’ultimo. A livello dell’UE è il regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (che ha abrogato il regolamento n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari) a costituire il quadro normativo della DOP. Ai sensi del suo articolo 5, per «denominazione di origine» si intende un nome che identifica un prodotto a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati, b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; c) e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

Le denominazioni di origine protette (DOP) costituiscono un particolare regime di tutela dei nomi di prodotti (per ora) agroalimentari affine alla protezione dei marchi d’impresa ma strutturalmente e funzionalmente distinto da quest’ultimo. A livello dell’UE è il regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (che ha abrogato il regolamento n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari) a costituire il quadro normativo della DOP. Ai sensi del suo articolo 5, per «denominazione di origine» si intende un nome che identifica un prodotto a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati, b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; c) e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

Il caso tradizione di violazione delle norme poste a presidio di una DOP è la produzione e commercializzazione di un prodotto recante lo stesso nome, sebbene non siano state rispettate le norme generali e quelle specifiche del disciplinare (insieme delle regole che spaziano dalla produzione al confezionamento) di quel particolare prodotto.

In un recente caso trattato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (C-490/19, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier / Société Fromagère du Livradois SAS) e definito con sentenza del 17 dicembre 2020, la soluzione si è discostata dalla verifica esteriore del carattere evocativo della denominazione, valutando più da vicino la percezione globale del consumatore finale ai fini della probabilità della sua induzione in errore.

Il Morbier è un formaggio prodotto nel massiccio del Giura (Francia) che beneficia di protezione dal 22 dicembre 2000. La sua particolarità consiste nella presenza di una striscia nera che divide il formaggio in due parti in senso orizzontale, suscitando l’impressione di un formaggio ‘imbottito’. Detta striscia (uno strato di carbone nella ricetta originale e ora realizzata con carbone vegetale) è espressamente menzionata nella descrizione del prodotto contenuta nel rispettivo disciplinare. La Société Fromagère du Livradois SAS, che produce formaggio Morbier dal 1979, non è situata nella zona geografica ‘esclusiva’ della denominazione protetta e utilizza pertanto la denominazione «Montboissié du Haut Livradois» per il suo formaggio. Nel 2013, l’associazione per la tutela del formaggio Morbier ha citato in giudizio la Société Fromagère du Livradois dinanzi al Tribunal de Grande Instance (e successivamente dinanzi alla Cour d’appel) di Parigi sulla base del presunto pregiudizio arrecato alla DOP a mezzo di atti di concorrenza sleale e parassitaria della convenuta, consistenti nella riproduzione dell’aspetto del formaggio protetto dalla DOP, in particolare della caratteristica striscia nera.

Il ricorso veniva rigettato nei due gradi in quanto, secondo l’interpretazione tradizionale suesposta, il regime europeo di qualità non mira a tutelare l’aspetto di un prodotto, ma la sua denominazione. La Cour de cassation, investita della questione di interpretazione della disposizione di cui all’articolo 13, paragrafo 1 (in particolare, lettera d), del regolamento abrogato e di quello successivo), ne ha deferito la soluzione alla Corte europea.

Il dubbio è il seguente: la riproduzione delle caratteristiche fisiche di un prodotto protetto da una DOP, senza l’utilizzo della denominazione registrata, è idonea a indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto?

La Corte europea osserva che la tutela prevista dai regolamenti citati riguarda la denominazione registrata e non il prodotto che essa ha ad oggetto, non intervenendo dunque nel proibire “l’utilizzo delle tecniche di fabbricazione o la riproduzione di una o più caratteristiche contemplate nel disciplinare di un prodotto protetto da una siffatta denominazione, per il motivo che esse figurano in tale disciplinare, per realizzare un altro prodotto che non è oggetto della registrazione (punto 36).

Tuttavia, riprendendo l’argomentazione dell’avvocato generale Pitruzzella, essa ammette che le denominazioni protette sono strettamente collegate con il rispettivo prodotto e che non possa pertanto escludersi che “la riproduzione della forma o dell’aspetto di un prodotto oggetto di una denominazione registrata, senza che tale denominazione figuri sul prodotto di cui trattasi o sul suo imballaggio, possa rientrare nell’ambito di applicazione degli articoli 13, paragrafo 1, lettera d)”, rientrando cioè nella dizione di “qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto” (punti 37 e 38).

Ciò si verifica, in particolare, se un elemento dell’aspetto del prodotto protetto costituisca una caratteristica di riferimento e distintiva di tale prodotto.

Eppure, così argomentando, si fa scivolare l’ambito di protezione da una dimensione meramente statica ad un livello più ampio e dinamico. Per effettuare una semplicistica comparazione è come se un marchio d’impresa denominativo o figurativo (bidimensionale) venisse protetto anche come marchio di forma (tridimensionale).

In conclusione sembra che, in virtù di uno sviluppo della giurisprudenza in parte interferente con il dato legislativo, vengano allargate le maglie della nozione di “qualsiasi altra pratica” tramite l’inclusione di profili inerenti all’aspetto (e direi anche alla forma) del prodotto come tale piuttosto che limitarla al mero cd. condizionamento (confezione, imballaggio), con l’effetto di espandere la tutela, per così dire, dalla designation al design del prodotto.

February 20th, 2021

Avviso N. 4/2021 per il conferimento di un incarico di collaborazione

Il CNR – Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo, nell’ambito del progetto “DUS.AD010.015 – “INTELLIGENT PLATFORM FOR TOURISM – SMARTOUR” (CUP B84G14000580008), finanziato dal MIUR ex D.M. 8 agosto 2000, n. 593, art. 12 – D.M. 10 ottobre 2003, n. 90402 – D.D. n. 391/Ric. del 5 luglio 2012 “Avviso per la presentazione di idee progettuali per Smart Cities and Communities and Social Innovation, intende avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: Progettazione di modelli di prossemica turistica urbana in un’ottica di sviluppo del turismo culturale sostenibile.

Competenze richieste: Consolidata e comprovata esperienza di ricerca e professionale in tema di:

- User Experience per le tecnologie avanzate nei beni culturali

- Analisi di usabilità per le tecnologie avanzate nei beni culturali

- Analisi di modelli innovativi integrati per la fruizione del patrimonio culturale urbano

Requisiti del collaboratore:

- Laurea in Conservazione dei Beni Culturali, conseguita secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure corrispondente Laurea Specialistica o Magistrale (D.M. 509/99, D.M. 5 maggio 2004)

- Curriculum idoneo allo svolgimento di attività di ricerca

- Esperienza di ricerca e/o professionale non inferiore a 10 anni, maturata presso soggetti pubblici e/o privati sui temi afferenti alle competenze richieste

- Partecipazione ad almeno tre progetti su temi coerenti con l’attività oggetto del presente incarico

- Conoscenza della lingua inglese

Data di scadenza: 05/03/2021

February 19th, 2021

Notices N. 3/2021 Assignment of an external Professional Collaborator

The CNR – Institute for Research on Innovation and Services for Development (CNR IRISS) is looking for an expert of high professionalism for the following activities: Support the CNR-IRISS in the coordination and reporting of the activities of the 3R4UB project in Mongolia, as well as to facilitate relations with Mongolian institutional partners and with the Offices of the EU Delegation in Mongolia. These activities will be carried out within the project “The 3Rs for a sustainable use of natural resources in Ulaan Bator – 3R4UB” (CUP B54D19000270006) funded by the European Commission under the ASIA SWITCH Program.

Required technical skills:

- Ability to manage complex projects through the use of Project Management techniques

- Knowledge of issues related to environmental sustainability and development in Mongolia and / or the waste management value chain supply in Mongolia

Employee requirements:

- Degree diploma recognized by the countries of the European Union or Mongolia

- Work or professional experience, in public or private bodies, in activities related to environmental sustainability and development and / or the waste management value supply chain

- Resident in Mongolia, preferably in Ulaanbaatar or willingness to move to Ulaanbaatar

- Fluent or native speaker of Mongolian

- Advanced knowledge of written and spoken English

Deadline to apply: 01/03/21

February 15th, 2021

Policy Research Meeting: XV c.MET05 Policy Colloquium: lo stato di salute del Mezzogiorno d’Italia: analisi, prospettive, proposte per le politiche

Tra le attività portate avanti da c.MET05, Centro Nazionale Universitario di Studi di Economia Applicata, di cui il CNR-IRISS è un attivo interlocutore, i Policy Research Meetings sono incontri che intendono sviluppare un percorso comune di analisi critica e produzione scientifica sui temi di ricerca della rete stessa.

Gli incontri, a porte chiuse e tra un numero limitato di ricercatori, si tengono abitualmente a Bologna, alla Biblioteca dell’editrice Il Mulino che collabora direttamente alle attività del Centro. Dato lo stato di emergenza pandemica, le conferenze sono organizzate per essere seguite a distanza.

February 9th, 2021

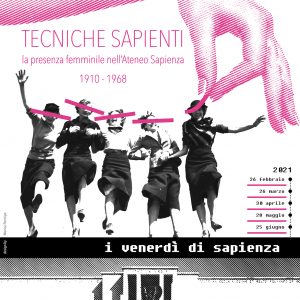

Proporre nuovi sguardi – Tecniche Sapienti. La presenza femminile nell’Ateneo Sapienza

La produzione culturale e progettuale delle donne in Italia fatica a essere riconosciuta, specialmente nelle discipline tecniche e scientifiche. La ricerca Tecniche Sapienti (finanziata con fondi di Ateneo 2018) vuole coprire un vuoto di conoscenza rispetto alle figure di donne che hanno operato nel campo delle discipline scientifiche e che hanno partecipato alla vita dell’Ateneo. Conoscere, nominare, ricordare le prime che hanno studiato e praticato tali discipline, far emergere le loro collaborazioni, ristabilire le corrette attribuzioni nei lavori, costituiscono altrettanti passi fondamentali per ricomporre l’identità di genere, rinnovare la consapevolezza di uno specifico professionale, contribuire ad una nuova visione nella storia delle discipline.

La produzione culturale e progettuale delle donne in Italia fatica a essere riconosciuta, specialmente nelle discipline tecniche e scientifiche. La ricerca Tecniche Sapienti (finanziata con fondi di Ateneo 2018) vuole coprire un vuoto di conoscenza rispetto alle figure di donne che hanno operato nel campo delle discipline scientifiche e che hanno partecipato alla vita dell’Ateneo. Conoscere, nominare, ricordare le prime che hanno studiato e praticato tali discipline, far emergere le loro collaborazioni, ristabilire le corrette attribuzioni nei lavori, costituiscono altrettanti passi fondamentali per ricomporre l’identità di genere, rinnovare la consapevolezza di uno specifico professionale, contribuire ad una nuova visione nella storia delle discipline.

I seminari concludono una prima fase della ricerca e puntano a mettere in luce alcune figure femminili che si sono laureate o che hanno insegnato nell’università Sapienza di Roma, scoprendo delle “pioniere”, approfondendo le figure di alcune “madri”, diffondendo i profili di alcune “intraprendenti” per arrivare a quelle che si sono “affermate”. L’arco temporale preso come riferimento spazia dal 1910, anno di iscrizione della prima studentessa in Ingegneria, fino al 1968 che prelude alla riforma di liberalizzazione dell’accesso agli studi universitari.

Gli incontri del 2021 saranno:

- 26 febbraio: Proporre nuovi sguardi

- 26 marzo: Scrivere e progettare l’abitare

- 30 aprile: Attrezzare la città

- 28 maggio: Progettare il territorio e l’ambiente

- 25 giugno: Insegnare, progettare, comunicare, allestire

Il Comitato Scientifico è composto da:

Claudia Mattogno, Ruggero Lenci e Annunziata D’Orazio (DiCEA – Sapienza Università di Roma); Maria Grazia Turco e Alessandra Criconia (DiAP – Sapienza Università di Roma); Marcella Corsi e Giulia Zacchia (Facoltà di Ingegneria dell’informazione, informatica e statistica – Sapienza Università di Roma); Alessandra Casu (Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica – Università degli Studi di Sassari); Gabriella Esposito de Vita e Stefania Ragozino (CNR-IRISS, Napoli); Emilia Garda e Caterina Franchini (Politecnico di Torino); Sabrina Marchetti (Università Ca’ Foscari di Venezia).

Il Comitato Organizzativo è composto da Chiara Belingardi, Tullia Valeria Di Giacomo, Luna Kappler, Giulia Luciani, Monica Prencipe (DiCEA – Sapienza Università di Roma).

February 9th, 2021

Seminari del Minerva Laboratory on Diversity and Gender Inequality

Minerva Laboratory on Diversity and Gender Inequality is focused on social sciences, collecting contributions from economics, history, sociology, etc. It aims to contribute to scientific research and to facilitate the publication of the research outputs. By mission, it organizes workshops, seminars, conferences, lectures and training courses.

Minerva Laboratory on Diversity and Gender Inequality is focused on social sciences, collecting contributions from economics, history, sociology, etc. It aims to contribute to scientific research and to facilitate the publication of the research outputs. By mission, it organizes workshops, seminars, conferences, lectures and training courses.

The forthcoming online event is “Absence from work after the birth of the first child and mothers’ retirement incomes: A comparative analysis of ten European countries” (Matteo Luppi, 18 February, 16:30) and next ones are scheduled online at https://web.uniroma1.it/labminerva/en/events.

February 9th, 2021

Green Week – Festival della Green Economy

Arrivata alla sua decima edizione, la manifestazione Green Week 2021 si svolgerà con un format nuovo, suddivisa in due parti. I primi tre giorni saranno dedicati alla scoperta delle Fabbriche della Sostenibilità: 30 aziende apriranno le porte delle proprie sedi ai visitatori. Successivamente, dal 16 al 18 aprile, si giungerà a Parma per il Festival. L’evento prevede la partecipazione dei più importanti esponenti dell’economia, della finanza e delle istituzioni attenti ai temi della sostenibilità.

Altra novità del Festival di Parma 2021 saranno una serie di convegni su 3 focus tematici: la filiera del food, chimica verde e logistica sostenibile.

Il programma completo sarà pubblicato nelle prossime settimane.

February 9th, 2021

Cosa significa, in tempo di Covid-19, essere alla guida di una startup nel settore turistico

Mai come oggi, essere alla guida di una startup, soprattutto nel settore del turismo, si rivela un esercizio complesso e difficile, e non solo per quelle che si accingono ad entrare nel mercato, ma anche per tutte quelle, aziende tradizionali incluse, che vi operano da più anni.

È sotto gli occhi di tutti la crisi che ha colpito l’intero comparto turistico a causa del Covid-19, mettendo in ginocchio tantissimi operatori economici.

In generale, il settore dei viaggi e del turismo nel nostro paese ha spesso subito gli impatti delle recessioni in maniera meno incisiva rispetto al resto dell’economia, pur non rimanendone escluso: tra il 2008 e il 2012 le perdite complessive registrate furono del 6,7%.

Nel pieno della recessione inoltre, è stato soprattutto il turismo internazionale a permettere al nostro settore di riprendersi dallo shock economico e a infondere vigore laddove il turismo domestico faticava a riprendere per via della crisi economica.

Tuttavia, a causa del prolungato lockdown globale, lo scenario attuale è completamente cambiato.

Nel primo trimestre del 2020 il comparto turistico in Italia ha registrato un calo complessivo delle presenze pari al 97,8% rispetto al 2019.

Tutti si chiedono, quindi, quando sarà possibile ripartire, ma soprattutto si domandano cosa accadrà nel turismo nei prossimi mesi o anni.

Difficile adesso dare una risposta chiara e certa dei prossimi sviluppi del turismo italiano e mondiale.

Sicuramente, dopo questi durissimi lockdown la voglia di tornare a vivere, di tornare a viaggiare e sentirsi nuovamente liberi, prevarrà su ogni paura e, se pur lentamente, il nostro bel paese tornerà ad essere meta di turisti da ogni angolo del mondo.

Ma il modello di fornitura e di fruizione del turismo sarà ancora quello pre-Covid?

Di sicuro interesse, al fine di comprendere cosa accadrà prossimamente nel mondo del turismo, è l’analisi del Global State of the Consumer Tracker di Deloitte sull’andamento del turismo e dei viaggi in Italia, secondo la quale “le preoccupazioni degli italiani per la salute mostrano segnali di diminuzione, pur continuando a sussistere invece preoccupazioni legate alla propria condizione economica” che molti vedono sempre più negativamente.

Questo dato, pur non essendo completamente positivo, perché segnala una preoccupazione degli italiani rispetto la propria condizione economica, registra un’indicazione molto importante, che ci viene fornita da quei mercati dove, prima del nostro, la diminuzione delle preoccupazioni sanitarie hanno visto un importante incremento dei viaggi. Ad esempio, in Cina, primo paese ad uscire ufficialmente dall’emergenza Covid-19, si registra un’elevata sicurezza a viaggiare e, nonostante le preoccupazioni finanziarie siano piuttosto alte, più del 30% dei viaggiatori aerei interni intende prendere un volo (nazionale) per viaggi di piacere quest’estate.

Questo dato rappresenta un’indicazione importante per il settore del turismo italiano che deve puntare, dunque, sulla giusta comunicazione legata alla sicurezza e alla sanificazione delle strutture, al fine di poter incoraggiare i viaggiatori a ripopolare il bel paese.

Tuttavia, non basterà semplicemente comunicare correttamente ai turisti che le strutture ricettive siano state sanificate, ma occorrerà che l’intero sistema paese raccolga la sfida e si concentri su una strategia di rilancio del turismo italiano.

Parte di questa sfida dovrà essere, necessariamente, l’intero ecosistema italiano delle startup, quali tutti gli acceleratori, incubatori, venture, business angel ma soprattutto le startup, che dovranno avviare progetti ambiziosi e sfidanti, in grado di approcciare in modo davvero innovativo ad un mercato che è cambiato e che non risponde più alle logiche pre-Covid-19.

L’innovazione, dunque, sarà l’ingrediente che potrà offrire all’Italia una ricetta esclusiva per uscire velocemente da questa crisi sanitaria, ma dovrà trovare, necessariamente, un insieme di interlocutori sapienti e capaci di comunicare tra loro e condividere sforzi, strategie e risorse al fine di rilanciare il turismo italiano e tutto il Made in Italy.

Parte attiva di questo cambiamento, sono oggi in Italia i tanti centri d’innovazione e ricerca che si stanno impegnando quotidianamente per uscire velocemente da questa crisi sanitaria, come ad esempio il CNR e l’ENEA che, ognuno per il proprio ambito, stanno permettendo alle startup italiane di trovare un ecosistema favorevole ove attingere innovazione, tecnologia e conoscenze che difficilmente sarebbero rintracciabili.

Un’opportunità importante a livello internazionale per le startup è stata sicuramente la CLIC StartUp Competititon, che si è svolta in modalità virtuale nel mese di novembre scorso.

L’evento è stato coordinato dall’Istituto di Ricerca per l’Innovazione e i Servizi per lo Sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IRISS) nell’ambito del progetto CLIC “Circular models Leveraging Investments in Cultural heritage adaptive reuse”, finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea, ed era finalizzato a promuovere su scala internazionale le idee innovative di early-stage startup, team informali e innovatori.

La Startup Competition nata con l’intento di premiare e sostenere le migliori business ideas e startup nel settore del riuso del patrimonio culturale ispirate ai principi della sostenibilità e della finanza sociale ed etica nell’ottica dell’economia circolare, ha fornito alle startup partecipanti l’opportunità di accrescere la capacità imprenditoriale e avere una grande visibilità a livello internazionale.

Tra le circa 100 startup che hanno partecipato all’evento, una di queste è stata Vr Tourism, startup innovativa con sede operativa in Campania, che sta lanciando sul mercato un progetto di turismo che pone al centro del suo modello di business l’uso della realtà immersiva.

Intervistando Maurizio Granata, l’amministratore della società, gli abbiamo chiesto come la sua startup, nata appena nel 2019, fosse stata in grado di superare questo momento di crisi e su quale tipo di innovazione avesse scommesso, rispondendoci: “È stato davvero difficile, per noi di Vr Tourism, giovanissima startup turistica, iniziare nel momento peggiore che l’intero comparto turistico italiano abbia mai vissuto dal dopo guerra ad oggi. La nostra fortuna, se così può definirsi, è stato aver fatto affidamento sull’uso di tecnologie disruptive che ci hanno permesso di offrire un servizio unico, originale, che in tempo di distanziamento sociale rende il nostro prodotto estremamente utile. Abbiamo di fatto inventato un nuovo cardboard Vr economico, in cartone, di facile utilizzo, che si apre automaticamente come un pop up, al cui interno è possibile inserire il proprio smartphone e poter così visualizzare la nostra intera offerta turistica in modalità immersiva. Con questo cardboard, di fatto, entriamo nel mercato dei gift box regalo tradizionali, stravolgendo completamente il modo di acquistare e vendere il turismo in Italia, perché entriamo all’interno delle strutture ricettive e realizziamo contenuti immersivi grazie all’utilizzo di video camere ad 8k che saranno poi visualizzati grazie all’uso del nostro cofanetto Vr Tourism. Realizziamo, inoltre, contenuti di attività culturali ed esperienziali, offrendo in questo modo, al potenziale turista, una pre-experience unica ed irripetibile, permettendogli così, di lanciarsi da un paracadute da 3.000 mt di altezza, fare una passeggiata a cavallo o visitare un borgo medievale, il tutto rimanendo comodamente seduto all’interno della propria abitazione, magari al di là dell’oceano.

Gli abbiamo anche chiesto quali opportunità gli avesse offerto l’aver partecipato alla Clic Startup Competition: “Poter confrontarsi con startupper di altri paesi o con esperti in grado di valutare il tuo modello di business o il tuo livello di innovazione, ti permette di migliorare e soprattutto ti mette nelle migliori condizioni di fare networking. Grazie al CNR-IRISS, infatti, abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci con esperti provenienti dal mondo dell’impresa e della ricerca. Abbiamo vinto il premio offerto da Enterprise Europe Network-ENEA e attualmente stiamo seguendo un percorso che ci aiuta ad individuare il nostro livello d’innovazione e, successivamente, cercheremo di capire se vi sono strumenti di finanza europea in grado di accompagnare la nostra crescita”.

Infine abbiamo chiesto al CEO di Vr Tourism un giudizio complessivo dell’evento: “Siamo entusiasti per aver partecipato alla Clic Startup Competition perché ci ha messo nelle condizioni di far conoscere al meglio la nostra progettualità (per chi voglia conoscere il progetto, di seguito il link di un video promo), ma soprattutto ci ha messo in relazione con esperti in innovazione e ricerca che sicuramente ci permetteranno un’accelerazione del nostro progetto”.

Insomma, in Italia l’ecosistema Startup è vivo e vegeto e sta crescendo spedito, soprattutto grazie a enti come il CNR-IRISS che quotidianamente s’impegnano nella ricerca e innovazione, e il contributo sarà determinante per uscire fuori dalla crisi economico sanitaria che il Covid-19 ci ha tristemente regalato.

Risorse

February 9th, 2021

CNR - National Research Council

IRISS - Institute for Research on Innovation and Services for Development

Via Guglielmo Sanfelice, 8. 80134, Napoli

T: +39 081 2470911

Email: segreteria@iriss.cnr.it

PEC: iriss@pec.cnr.it

You must be logged in to post a comment.