Su una recente sentenza di un tribunale cinese a proposito di prodotti dell’artificial intelligence e di creatività umana.

In una decisione emessa il 27 novembre 2023 ((2023) Jing 0491 Min Chu No. 11279), un tribunale cinese, la Bejing Internet Court, ha stabilito che i contenuti generati dall’intelligenza artificiale possono godere della protezione della legge sul copyright. La sentenza, la prima del suo genere in Cina, è in diretto contrasto con il requisito della paternità (umana) dell’opera previsto, ad esempio, expressis verbis, dalla legge statunitense sul diritto d’autore e potrebbe avere implicazioni di vasta portata.

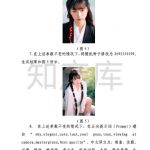

Il ricorrente ha utilizzato un servizio di intelligenza artificiale per generare l’immagine di una donna, successivamente pubblicata su una piattaforma di lifestyle chiamata Xiaohongshu, nota anche come «Little Red Book». Un blogger cinese ha poi utilizzato l’immagine così generata in un post sulla piattaforma Baijiahao, senza chiedere l’autorizzazione del ricorrente, il quale lo citava in giudizio per asserita violazione del diritto d’autore, sostenendo l’originalità del proprio «investimento intellettuale» consistente nella selezione e nell’opportuna disposizione degli input necessari alla generazione dell’immagine in questione (una serie di suggerimenti e parametri creativi che gli utenti dell’AI generativa inseriscono nel sistema per istruirlo e indurlo a produrre un output coerente).

Si pensi alle immagini dei quartieri napoletani stile Pixar prodotte dall’AI dietro indicazioni di Daniele Vergone, che dimostrano come l’accuratezza o l’approssimazione delle istruzioni possono produrre risultati prossimi o molto lontani dalla realtà.

Ebbene tale investimento è analogo a quello dei fotografi che regolano manualmente apparati fotografici del primo Novecento al fine di ottenerne il risultato desiderato (per vederne alcuni in funzione basta recarsi a via Toledo a Napoli, dove è possibile farsi ritrarre in rigoroso old-style da alcuni fotoartisti di strada).

-

In tal caso, è pacifico che il fotografo sia riconosciuto come autore della fotografia. La condanna pecuniaria inflitta al blogger (550 Yuan, l’equivalente di quasi 70 euro, incluse le spese processuali) non è esemplare come il principio che sembra essere stato stabilito, per il quale un’immagine generata dall’AI, ove costituisca il prodotto dell’investimento intellettuale ‘originale’ di un essere umano, dovrebbe essere considerata un’opera protetta dalle leggi sul diritto d’autore, con la conseguenza di incentivare gli individui a utilizzare l’AI per scopi creativi, con possibile ridondanza sulla verifica dell’effettiva paternità dell’opera. Sarà interessante vedere gli sviluppi in grado di appello, ove il soccombente decida di accedervi.

Com’è noto, il diritto d’autore tutela solo le espressioni originali creative delle idee e non le idee stesse – e l’originalità dovrebbe consistere, nel caso di specie, nella selezione e disposizione dei vari elementi chiave di un’immagine, come linee, colori e forme. Potrebbe sostenersi che i suggerimenti dati dall’”artista” alla AI (ad es., «ambiente esterno», «viso altamente dettagliato, simmetrico e attraente», «pelle perfetta», «occhi neri da sogno», «trecce bruno-rossastre», «gambe lunghe», etc.) rappresentino solo un’idea piuttosto che l’espressione di tale idea, in ragione della loro natura meramente descrittiva di un risultato. D’altro canto, egli avrebbe provveduto alla scelta dei modelli e al successivo adattamento dei parametri, conformandone l’output al proprio gusto estetico dopo numerosi tentativi.

[foto estratte dalla sentenza citata]

Il tribunale sembra dunque allinearsi alla giurisprudenza Dreamwriter, nella quale, per superare l’ostacolo della paternità non-umana delle opere, veniva riconosciuto un fondamentale apporto umano nel processo creativo dell’AI, vale a dire: costruzione dell’algoritmo, attività di selezione, input e organizzazione dei dati, settaggio dei parametri dell’algoritmo e degli indirizzi stilistici (cfr. District People’s Court in Shenzhen Tencent Computer System Co., Ltd. v. Shanghai Yingxun Technology Co., Ltd. ((2019) Yue 0305 Min Chu 14010) ((2019)粤0305民初14010号) del 25 novembre 2019). Resta tuttavia, pur con l’utilizzo di strumenti analoghi, un piccolo margine di variabilità del risultato finale del procedimento, dovuto alla casualità del rendering (come nel caso degli esitidi un processo avviato con ChatGPT), sebbene esso non sia tale da sovvertire il criterio della somiglianza sostanziale.

Quanto precede impone una comparazione con la normativa statunitense, che protegge opere originali e ne considera autori i soli esseri umani (ai cui elementi inseriti nel processo creativo è pertanto limitata la tutela), un’interpretazione corroborata da una pratica costante dello US Copyright Office (v., da ultimo, il caso Théâtre D’opéra Spatial del 5 settembre u.s.) che nega recisamente l’ipotesi di una paternità non umana, assumendo pertanto una posizione poco indulgente nei confronti del co-creatore umano, negando originalità agli elementi da esso inseriti in un processo creativo concluso da una AI.

Sembra che l’opposizione tra i due orientamenti risieda nella fase in cui possa riconoscersi ad un determinato elemento la dignità di protezione giuridica: per il giudice cinese il momento retrocede all’attività di concezione, programmazione, affinamento degli elementi propedeutici per il risultato (e si traduce in una tutela rafforzata dei diritti di proprietà intellettuale ottenuti con l’uso di strumenti di AI altrimenti insidiata e soverchiata da potenziali plagiari), mentre l’approccio dell’ufficio statunitense induce a verificare la presenza di un prodotto originale umano tangibile anche nell’output del processo (con ciò rendendo più difficoltoso e lento l’accertamento e, di conseguenza, più agevole la via per l’appropriazione abusiva).